金物をネジで取り付けるときズレたり浮いたりして全然効かない、そんなことはないでしょうか?

ネジでとめる作業はアマチュアからプロまで多くの人が行いますが、やり方ひとつでその効果は大きく変わってきます。

正しい使い方とネジの種類について説明していきます。

天板反り止め金物の取り付け方

金物をよく見てネジを選ぶ

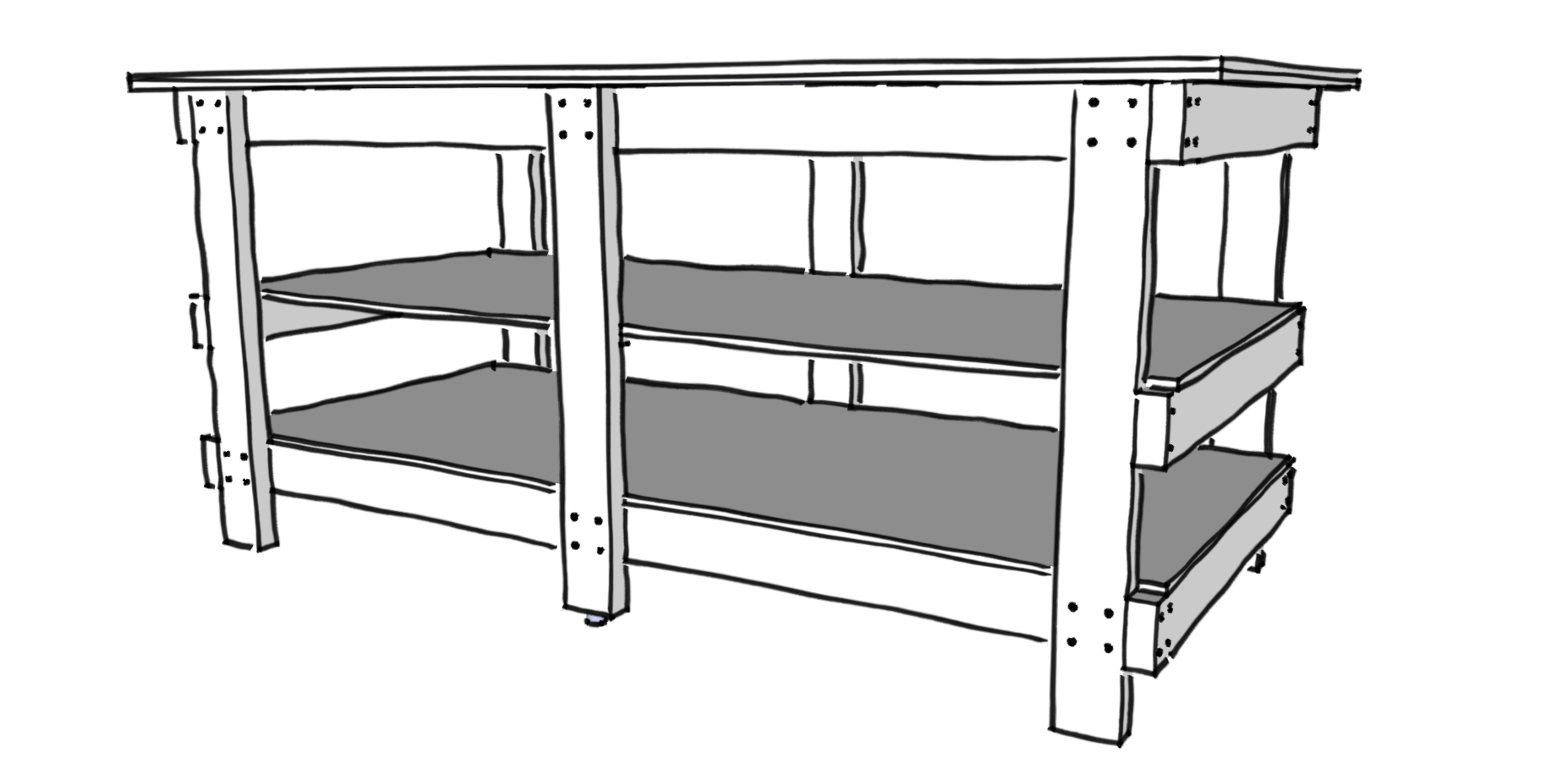

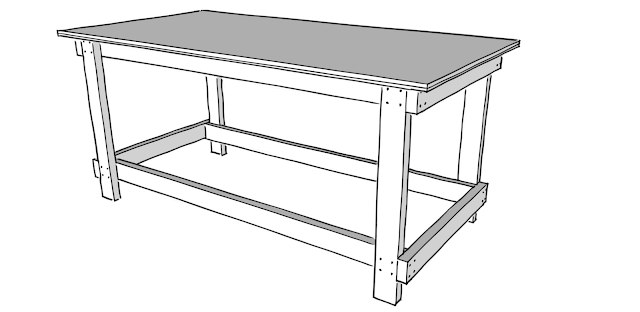

以前、作業台の記事と反り止めの種類の記事で触れましたが、その詳細です。反り止め用の金物をしっかり取り付ける方法をご紹介します。

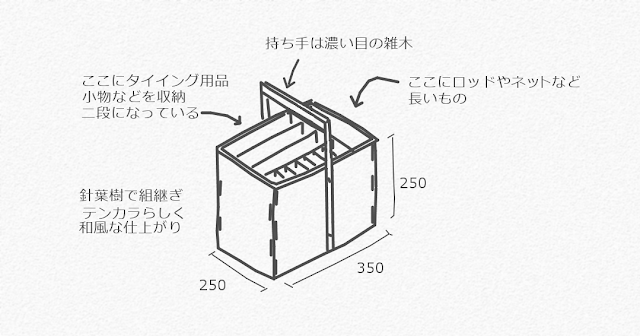

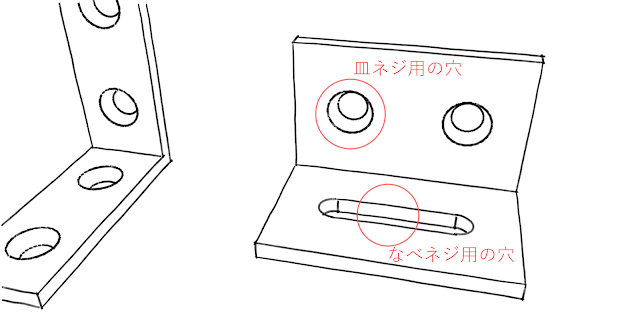

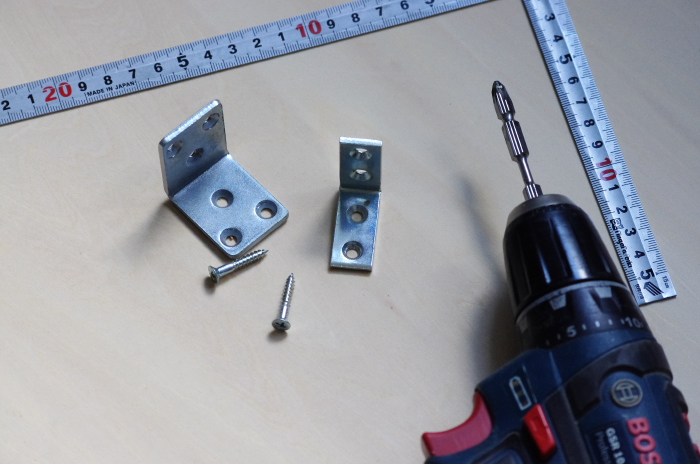

以下のイラストのような金物(右)のケースで解説をしていきます。

穴の形状を観察してください。大きな違いがあります。

上の二つの穴は皿のような形状(皿もみ)なので、皿ネジというものを使います。下の縦長の穴は特に加工がされていません。この場合はなべネジを使用します。

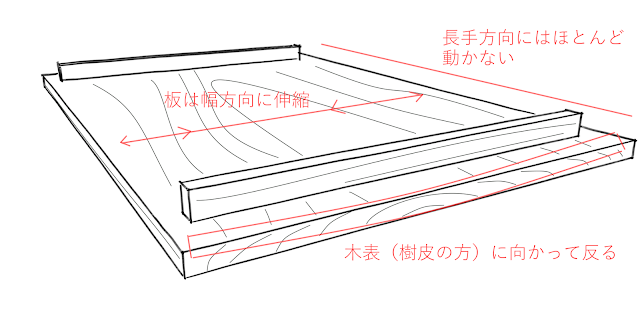

縦長の方が木製の天板側になります。木は動くのでそれに対応するためです。

ネジの種類とその使い方

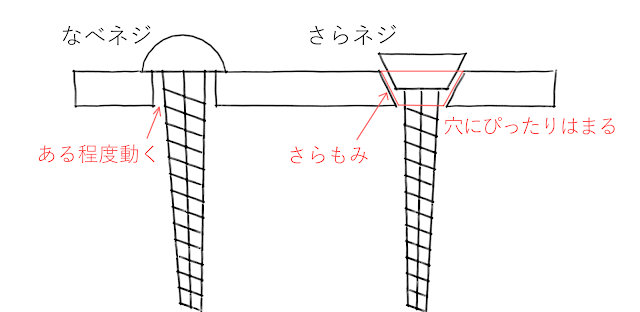

皿(さら)ネジ

皿ネジは皿もみ部分にぴったりはまります。締め付けた後、金物を動かすことはできません。微調整ができないのは難点ですが、凹凸がなく見た目もきれいです。

普段から目にする部分に使用することが多いネジです。住宅の床や壁など直接さわる部分に使われています。

なべネジ

鍋みたいな形状なので「なべネジ」です。なべネジは締め付けた後も、穴にスペースがあれば動かすことができます。

なので、もしずれてしまっても一度緩めて金物を動かし、また締め付ければ大丈夫ということ。

見た目はイマイチで突起ができるので見えない部分に使うことが多いです。今回のように裏からの天板の固定や、アジャスターの受けなどが良い例でしょう。

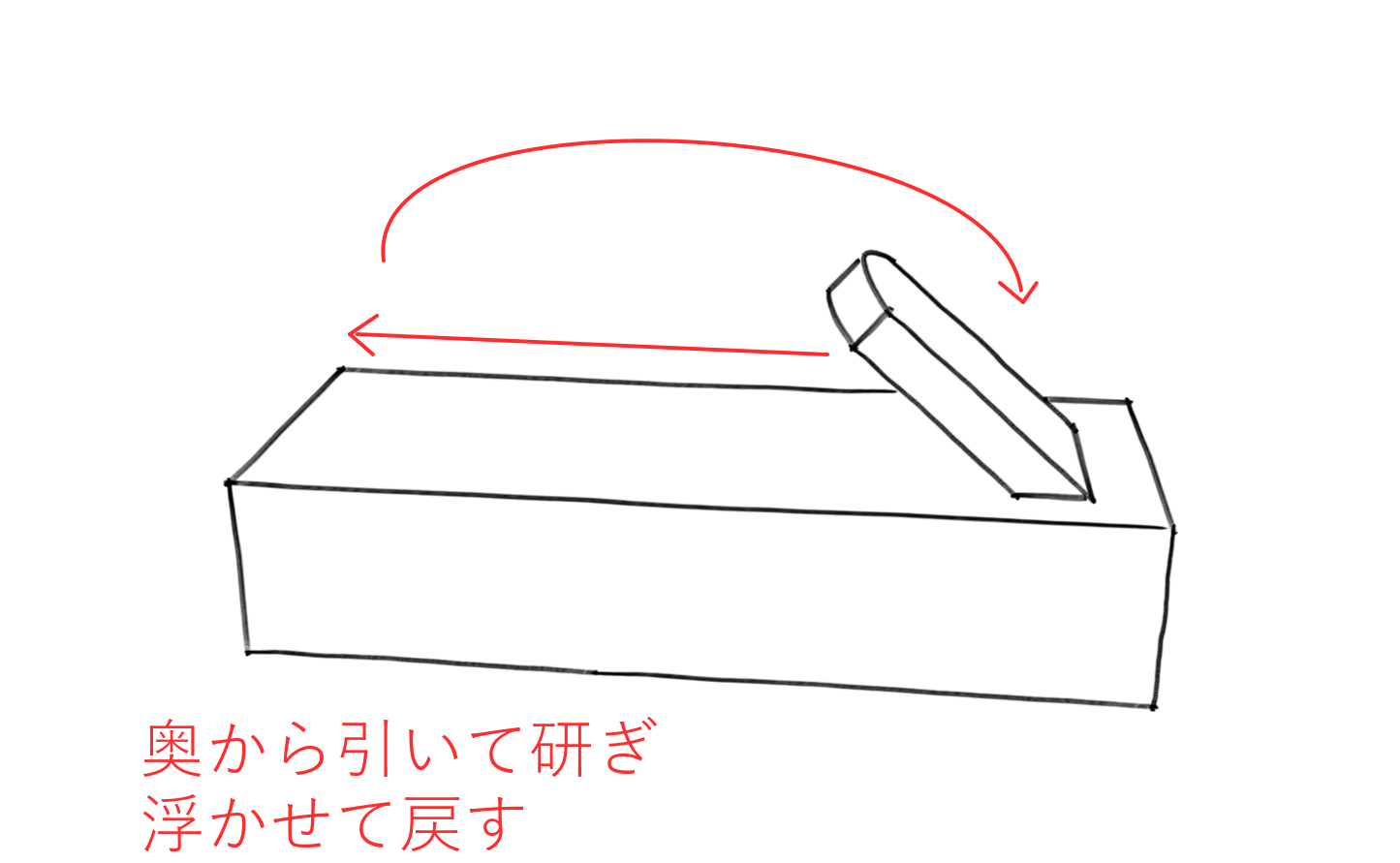

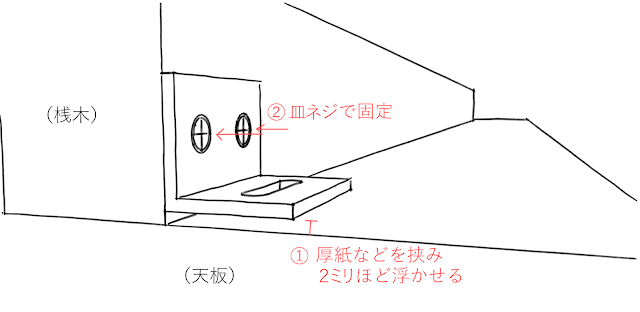

最初に桟木側に固定する

厚紙などを挟んで少し浮かせた状態で、先に桟木側にネジを打ちます。なぜこんなことをするのかというと、しっかり固定するために天板との間にネジで引っ張る余白を作っておきたいからです。

皿ネジはズレることも多いので、少し余裕をもって2ミリほど隙間を開けておきましょう。

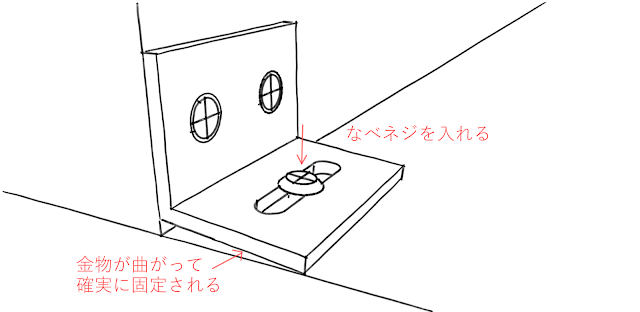

天板側へネジを打ち込む

天板側は皿もみされていないので「なべネジ」を使います。

下穴をあけている場合はインパクトではなくドリルドライバーで締め付けましょう。トルクの調整をできるのですが、金物を曲げつつ木を殺さない程度にします。最近のドリルドライバは強力なので「1」でもいいと思います。

下穴をあけていない場合はインパクトを使ったほうが失敗は少ないです。

複数個を取り付ける際、どれか一か所だけを最後まで締め付けてしまうと桟木が浮いてしまうので、金物が曲がらない程度にすべての金物にネジを入れてから、それぞれを最後まで締め付けます。

これでしっかりと桟木が天板に固定されたはずです。

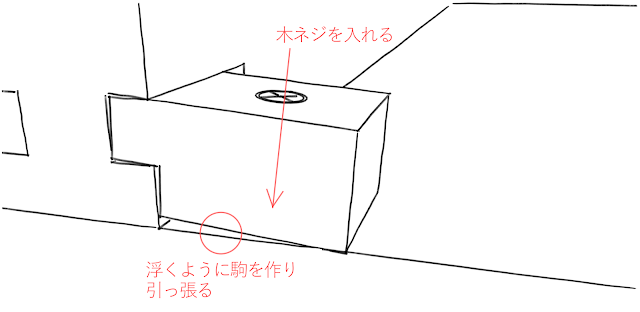

木製の駒止めをつかう場合

木製の駒(駒どめ)を使う場合も、ネジで引っ張るように取り付けます。金物の場合と同じですね。

1ミリ程度すきまが開くように作り、ビスで引っ張る形にします。ぴったりに作ってしまうと駒の意味がなくなってしまいます。

なお、駒どめは本格的な木工に用いられる方法で、駒の選材にも気を使う必要があります。上級者向けの方法です。

まとめ:金物とネジを有効に使う

ネジも金物も近所のホームセンターで購入できる身近なDIY素材ですが、その使い方ひとつで効果は大きく違ってきます。

金物の特徴をよく観察して、形状とサイズが合ったネジを選択し、適切な強さで締め付ける必要があります。

他にも状況に応じて使い方、コツがありますので追々ご紹介したいと思います。楽しいDIYライフをお過ごしください。