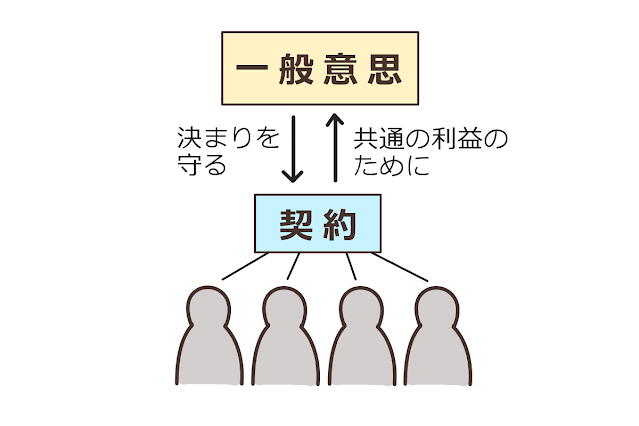

「社会契約論」に登場する一般意思という言葉。これは何を意味するのでしょうか?

一人ひとりの人間の意志が集まりそして一つの「大きな人間」(共同体)ができる。その大きな人間の意志が一般意思と定義されるものです。

当然、一般意思は一人ひとりの意志とは少し違ったものになります。以下で詳しく見ていきましょう。

ルソーが言う「一般意思」について

「人間不平等起源論」「社会契約論」両方で登場し、それぞれに解釈が違いますが、概ね上のイラストのような感じです。

人間は一人ひとりが自己保存の衝動、つまり、自分を一番に考える本能があります。

でも、ある共同体で生活すると、自分のことよりも共同体の利益を優先しなくてはいけない、そういった場面に出くわすことが多くなっていきます。

一人ひとりがそのように思う部分「共同体のためにここは我慢して働こう!」と思う部分の集まりが一般意思だとルソーは定義します。

そして、みんなで作った一般意思が国家や法律を作り、それに服従するというのがあるべき国家像だとルソーは考えます。

要するに「自分たちで作ったものに服従する」という考え方です。これ超大事です。

この点については「社会契約論」の項目でも述べたように、自分の主人はあくまでも自分であるということと矛盾していません。決まりや国家の源流は、一人ひとりの意思だからです。

一般意思と共存する「特殊意志」というもの

ここでは会社を例に説明していきます。

会社の利益のために懸命に働く、これは会社の一般意思です。同時に、早く帰宅し家族と一緒に過ごす時間を確保したい。こちらは特殊意志と呼ばれます。

この二つは相反するものになりますね。つまり、会社にとっての一般意思と社員一人ひとりの特殊意志は対抗するものになります。

次に家庭で考えてみましょう。

家庭の利益のために働くことは、家庭の一般意思となります。構成員にとっても家庭の利益は自分にとってもプラスになるので、この場合、特殊意志と一般意思はイコールになります。

なので、家庭は少し特殊な組織ということになります。なぜなら、発生が自然だから(動物的な本能が出発地点だから)です。家庭以外の組織は、約束とか契約に基づいているので、根本的に家庭とは大きく異なります。

一般意思と特殊意志の違いはお分かりいただけましたか? 車が欲しいのは特殊意志、みんなが使えるきれいな道路が欲しいのは一般意思。次に、意志が重複したりぶつかったりするケースを考えます。

いくつかの一般意思が重複する場合は?

複数の一般意思がぶつかった場合について考えてみましょう。

私たちはいろいろな組織に少しずつ所属しています。

共同体はもちろん、家庭、会社や学校、自治会やサークルなど、それぞれに目的がある組織に身を置いていますね。そしてそれぞれの組織が一般意思を持ち利益を追求しています。

ちいさな組織と器としての共同体、どちらを優先させるべきなのかについて考えてみます。

組織の一般意思は、共同体から見たら特殊意志になってしまう、というのが答えです。全ての土台は共同体との契約にあります。会社や各機関などの組織はその土台がないと存在すら危ういからです。

国が内乱状態だったり、社会保障制度が破綻している場合、会社とか自治会は活動すらできません。だから、共同体の一般意思を優先することが正しいとルソーは考えます。

個人の間や組織の間で特殊意志がぶつかる場合?

これは話が単純ですね。

個人や会社の特殊意志、つまりそれぞれの利益は、他と対抗し主張されるもので、競争がベースになります。そういった場合に力を発揮するのは一般意思が作った法律などの決まりです。

繰り返しになりますが、その法律を作ったのは一般意思すなわち個人が共同体に委ねた意志です。

政治団体や結社と呼ばれるものが持つ意志も、共同体から見るとやはり特殊意志ということになってしまいます。こういった団体の存在を否定することは難しいので、小さいものがたくさんある姿が望ましいとルソーは考えます。

そして一人ひとりが優先的に考えるべきは、共同体への一般意思です。

一般意思が消えた現代社会で起こること

今の日本、そして資本主義が行き詰まりを見せている多くの国々が直面している問題だと思います。民主資本主義国家の一般意思はどこに行ってしまったのか?

大企業や資本家が主張する特殊意志が集まって全体意思というものが生まれます。全体意思とは特殊意志の集合体です。これは当然一般意思とは別物です。

自然に生まれた、個人が契約した一般意思とは全く別のもの、少しバケモノのようなものです。

ある特定の利益を追求する組織が一般意思を超えて力を持ち、契約をしていないのに服従せざるを得ないということになってしまうので、できるだけ発生を避けなければいけません。

一般意思は組織を通り越して共同体との約束の中で生まれてくるものだからです。そして、その約束から生まれた法律が特殊意志の調停役となってくれます。

ここまで、説明のために「会社の一般意思」「組織の一般意思」という言葉を使いましたが一般意思は本来一つしか存在しません。言わずもがなですが、共同体の一般意思=一般意思です。

【考察】グーグルに一般意思を作ることは可能なのか?

最後に、一般意思が見えなくなってしまった現代で、一般意思を見出すことは可能なのかについて少し自論を交えてお話をしてみます。

私たちにとって国家は生まれた時からそこにあるものなので、半ば強制的に参加させられており、ルソーが唱えるような共同体を実現するためには、それこそ革命が必要になってしまいます。

人民主権と言われていますが、実際には大きな政党や派閥、各利益団体が存在し、個人が共同体にたいし思いを伝えるような場面は皆無と言ってよいのが現状です。

メディアが一般意思を形作ることはできません。それは、原稿を書き選ぶ人が存在し、放送する内容を選ぶ人がいるからです。タブーがあって、それについては言及しないというのがメディアです。

そこで注目されるのがインターネットではないでしょうか。一人ひとりが意見を表明できる社会になったことは事実でしょう。そしてあらゆる場面で風通しが良くなり、実際にインターネットによってアラブ諸国では革命が起きました。それは記憶に新しいことですね。

(※アラブの春と一般意思についてはまた今度触れます)

ですが、グーグルの検索機能やFaceBookなどSNSは、アルゴリズムによって情報の優劣が決められています。そしてそのアルゴリズムは公開されておらず、当然企業秘密です。

完全に自由な討論の場ではなく、特定の人にプログラミングされ選別された意見しか出てこないような仕組みになっており、この点は既存のメディアと変わりありません。

当然、インターネットを使用しない世代や人もいるわけで、現状では直接民主制の土台となるものではありませんが、近い将来そうなっていく可能性は十分にあります。

AIがあるべき社会を定義し、自らアルゴリズムを作るのなら、それは理想に近づくことなのか。誰か特定の人が作る仕組みに従うのか、AIが導き出した仕組みに従うのか。

究極の2択ですが、どちらも少し違うような気がします。ならば、一般意思を汲み上げて醸成する仕組みは存在しうるのでしょうか?

ということで今回はここまでです。