テンカラの毛ばりがまったく見えない!

今どこをどのように流れているかさっぱりわからない!

テンカラは目で追うのがとても難しい釣りで、私も始めてすぐのころはとても苦労しました。ヒントになればと思いこの記事を書きました。

【結論】テンカラの毛ばりは見えなくてもよい

テンカラの毛ばりはフライに比べると地味だし、水に沈むように作ってあります。足元に落としても、どこにあるのかわからないくらい、本当の虫のような迷彩な見た目をしているものです。

そんな毛ばりが数メートル先の流れの中に落ち、沈むのですから見えなくて当然と言えば当然。

時には、流れていると思っていた毛ばりが、対岸の岩の上にちょこんと乗っていたなんてこともあります。逆光の場合、風が強い日などは特に毛ばりの行方を追うことは難しくなってきます。

結論を言うと、見えなくてもよいのですが、そんな見えない毛ばりをどのように扱えばいいのかについて以下で解説していきます。

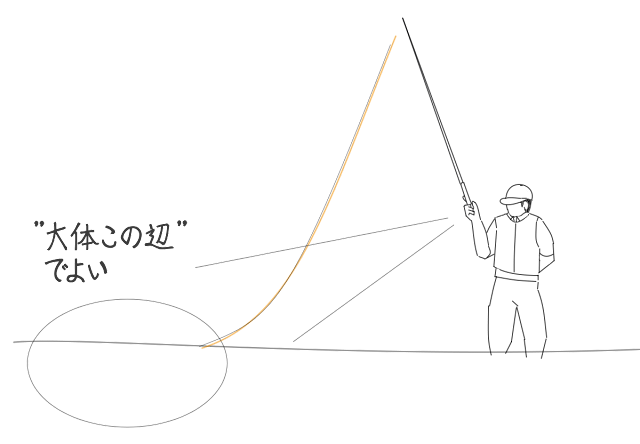

ラインの先端まで確認できていれば十分、だと思う

市販されているレベルラインは蛍光色のものがほとんどで視認性は抜群です。

ですが、レベルラインの先、ハリスと毛ばりは迷彩になっていて非常に見づらくなっています。魚から違和感がないようにと考えると、人間にとって見にくいものになるのは当然のことでしょう。

解決策として、見えるところまでを見るという気持ちで、ラインの終端までを追えていれば十分です。

そのラインの終端の半径数十センチの範囲に確実に毛ばりはあるはずなので、それを追うように心がけます。

これは言い換えると、ハリスを短くすればするほど、毛ばりの位置は把握しやすくなるということですね。なので、慣れないうちはハリスを極力短くするのも手です。

でも30センチ位が最短かなと思います。それ以上短いと自然に毛ばりが流れてくれません。

あくまで私の感覚なので、ほかの本やブログ等も参考にしてください。

正確な場所を把握したい人は、白など見やすい色を使う

でもきちんとどこを流れているか知りたい、という人に、二つの方法があります。

・白などの目立つ毛ばりにする

さすがにピンクとかグリーン、というわけにはいかないので、白いスレッドとハックルで毛ばりを巻いてみてください。

これが思いのほかよく見えます。少なくとも着水するまでは追うことができるので、目が慣れるまではこの方法でやり過ごすのも手です。

・ドライフライを使う

フライをしている知り合いにもらうか、釣具店でドライフライを購入して浮かせて釣る、もしくは自分で浮く毛ばりを作ってみましょう。

注意点として、ドライフライは空気抵抗の影響でテンカラタックルだとうまく飛んでくれません。そして、浮かせても迷彩色だと見えにくいことに変わりありません。そこはいろいろ工夫が必要です。

見えないからこそ自然に流せている

人は見えるとコントロールしたくなる。見えないものはそもそもコントロールしようとは思わない。

テンカラ毛ばりは見えないといけないのか、という問いの根幹はここにあると思います。

ドライテンカラをやると気が付くのですが、少しでも流したいところからずれていると気になって仕方なく、何度もキャスティングを繰り返してしまいます。

反対に通常の見えないテンカラは、大体あの辺にあるのかぁという追い方になり、こちらのコントロールは要素の半分ほどになり、水流が自然に運んでくれます。

実は、魚が餌にする虫もその水中の流れに乗っかってやってくるので、一度落とした毛ばりは放っておいてそのまま流してやるのが得策かなというのが、現状、私のスタイルです。そしてそれがナチュラルドリフトと呼ばれているものです。

水流のなかを自然に流すためには、細くて長いハリスと、抵抗の少ない毛ばりが必要となりますね。それについてはまた改めて考察してみたいと思います。

今日はこの辺で。少しでもヒントになれば幸いです。