ランディングネットを自作する際、通常はグリップ材と3枚(もしくは4枚)のフレーム材を積層し接着します。

薄板とはいえ曲げるのはなかなか大変な作業で、さらに隙間なく接着をするために力をかける必要があり、正確に作るにはある程度しっかりとした冶具が必要になります。

ということで、50本余りランディングネットを制作販売した私が使っている冶具を紹介します。(現在販売は行っておりません)

ランディングネット制作に大切な治具

ランディングネットの自作において、満足のいく出来栄えを求める方は少し遠回りしてこのような冶具作りから始められると良いでしょう。

一台作ってしまえばフレームを大量生産することも可能です。まずは合板もしくはランバコアを用意します。制作幅より1ミリ厚くするとよいです。

15ミリのランバコアで冶具を作り、14ミリ幅で制作するのが無難でしょう。それを図面のフレームの内周に合わせて切り出します。なお、原寸図は手書きでもいいでしょう。

丸鋸で荒取りしドラムサンダーで仕上げという感じで切り出します。

手作業では大変なので、丸鋸で大体の形にしたところで、公共の木工スペースやドラムサンダーを持っている友人知人に借りるなどして正確に作業をしてください。

グリップ材の固定方法

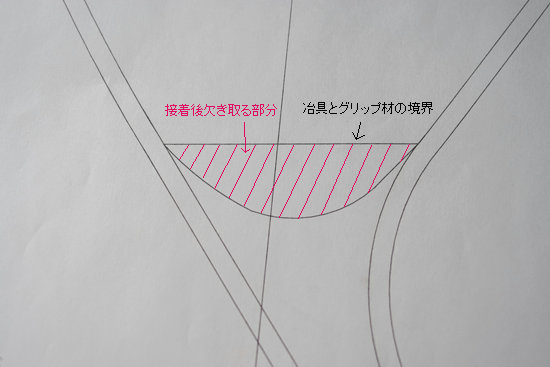

グリップ材を合わせる部分は下の画像のように、グリップ材の終端(細くなっている先の部分)を直線で結んだラインで切り落とします。ここにグリップ材を固定するわけです。

2枚の板と3本のボルトを使い、下の画像のように作ります。この方法だとグリップ材をずれないようにしっかり固定し、接着後は完全に取り外すことができます。もちろん、板は治具に接着固定してはいけません。ボルトと一緒に外せるようにしておきます。

グリップ材側の2本のボルトは、仕上げ線の内側(2つ上の画像のピンクの部分)に来るようにします。

少し話が戻りますが、15ミリ厚の冶具を制作し、14ミリ厚の本体という話を先ほどしました。この冶具にグリップ材を取り付ける時は厚紙などを挟んでからボルトを締める、ということになります。

ちょっとわかりづらいですかね…2枚の板の間は14ミリなので、その1ミリの隙間に何かを挟んでからナットを締め付ける、ということです。

画像では見えていませんが、ボルトは全ねじタイプでも、頭が付いているタイプでもどちらでもOKです。要は完成後に全て取り外すことができれば良いのです。

ここまで出来たら一度グリップ材の固定部分を外し、フレーム材を縛り付けるためのねじを取り付けていきます。

紐を掛けるネジをつける

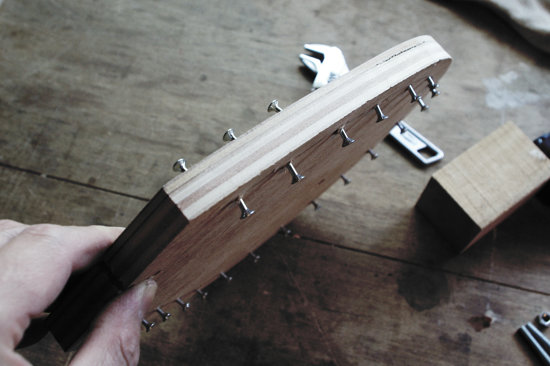

使うネジは半ネジタイプにします。

ちょうどネジが無い部分に紐を引っかけて縛りつけることができるからです。これが全ネジだと紐を痛めてしまい切れる原因になります。

適当なスペーサーを使い等間隔にねじを入れていきます。ここで気を付けるべきことが2つあります。下の画像を見てください。

ネジは内側に若干傾けて入れる

ネジには相当な力が掛かるので、内側に傾けることで紐を根元まで引き寄せ、すっぽ抜けを防ぎます。角度は15度くらいでしょうか。

ネジは表裏で位置をずらす

表と裏、交互に紐を引っかけていくので、そうする必要があります。ネジとネジの間は2~3センチといったところです。使ってみながらちょうど良いバランスを探してください。

グリップ材を取り付けてみます

グリップ材に開ける穴はボルトより若干大きめにします。少し遊びを持たせることによって微調整が可能になるからです。

2,3ミリ大きくしておくとよいでしょう。

グリップをしっかり固定すればフレーム材の接着準備は完了です。

上の画像の赤丸の部分に注意してください。グリップ材がわずかに出る(0.5ミリくらい)ようにグリップ材を作っておきます。グリップ材がへこんでいるとその部分はフレーム材がしっかり接着しないからです。

実際の接着作業についてはほかの記事で説明をしていきます。