ナラの板が売れました。やった!

ということで、お客様のご希望の高さで脚を作ってサイドテーブルにします。でも無垢材は反りと収縮のことを考えなくてはいけません。DIYにも使える簡単な反り止め方法をご紹介します。

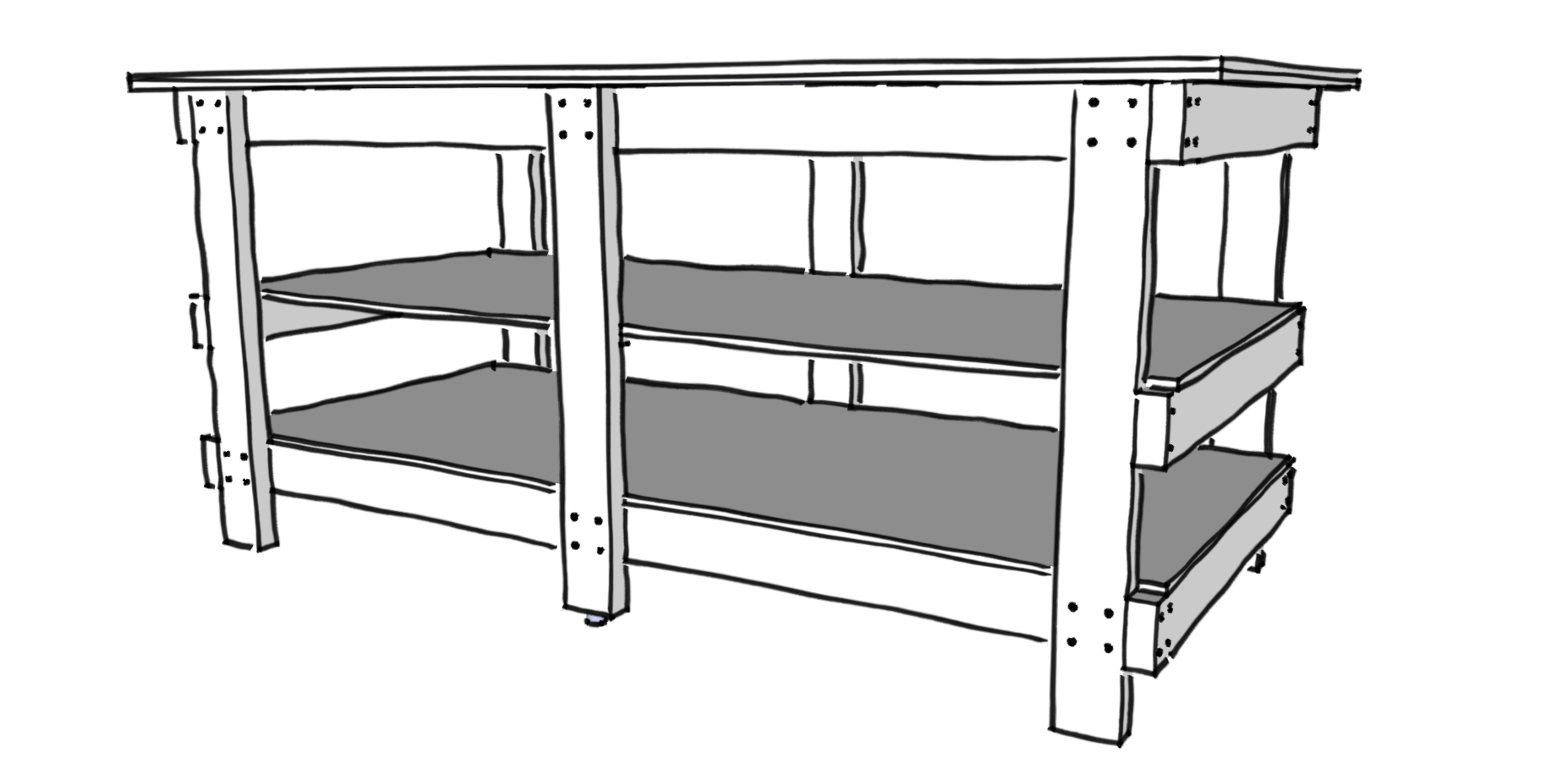

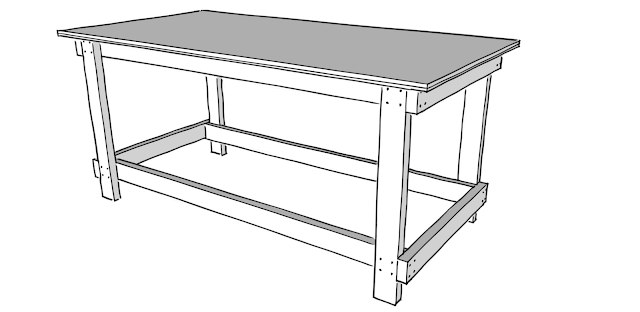

デザインスケッチと部材の制作

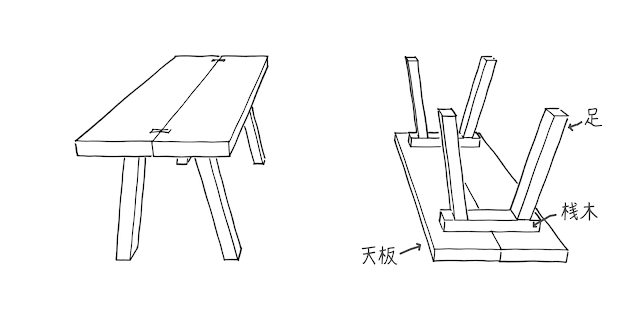

全体はこんなイメージになります。矧(は)いで契(ちぎ)りを入れた天板に足を付けた桟木くっつけます。

天板に直接足を差し込む方法もありますが、反り対策と頑丈さを優先してこのつくりに。

天板と木の接合にはいくつかの方法があります。今回ご紹介する方法は簡単で見た目もよく、反り対策にもなる方法です。

さて、天板の準備は先日済ませてあるので、今日は桟木を中心に加工をしていきます。

まずは桟木に足がはまる溝を作ります。スライド丸鋸で角度決め、荒取りをして鑿で仕上げます。下の画像のような桟木にしました。

画像のように接合部分はあえて面を取るときれいに見えます。こんな感じ。もし若干段差ができてしまったとしても、この方法なら見た目でわかりません。

反り止めの加工方法

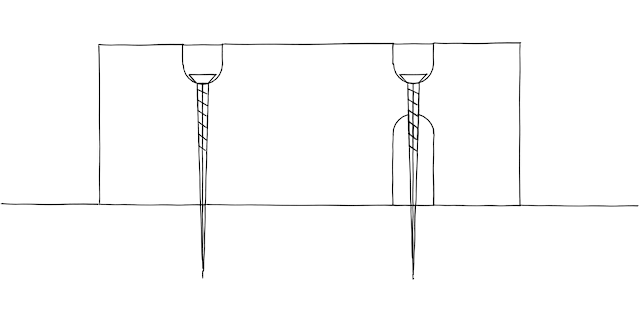

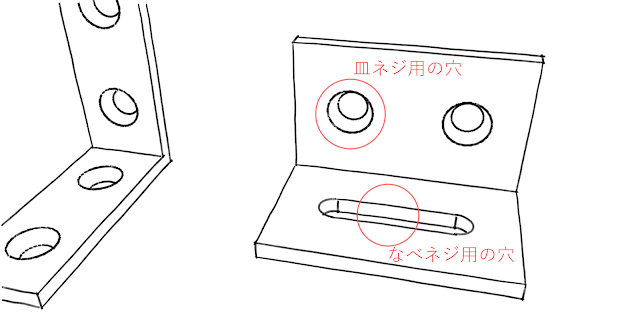

足を挿し込んだ桟木を天板に取り付けるのですが、上の画像で穴が縦に二つ開いているのが見えると思います。

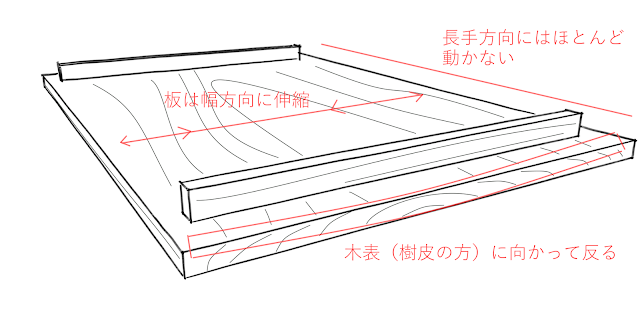

天板に対して何も加工せずそのままビスを入れると、時間の経過とともに木の収縮についていけず木かねじが破損してしまいます。ナラのように堅い木だとビスが折れます。

乾燥状態が良く、室内の湿度との相性が良い場合はほとんど動かないのですが、やはり作者の作業場と使用者の室内とでは大きく環境が違うので、ほぼ木は伸び縮みをすると考えたほうがいいでしょう。

※特に北海道の冬の室内は暖房の影響でとても乾燥します。それに対し、木工の作業場は寒く湿っているのです…

今回用いる方法は、ネジに動くスペースを与えてあげるという方法です。

この方法は海外の木工書籍で多く見る方法で、日本ではあまり一般的ではありませんが、難しい加工も必要なく、効果も期待できます。

以下の画像、左が通常のネジによる接合、右が動くスペースを作ったものです。

なお、ボール盤での作業の場合、先に3ミリ程度のドリルで下穴として貫通させ、10ミリのドリルで両面から穴を開けると、このような加工ができます。

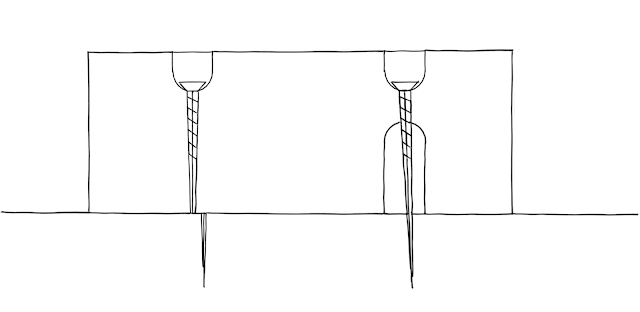

そして時間が経過すると、天板が動いてこんな感じになります。

少し大げさに書いていますが、左の何も加工をせずにただビス止めをしたものは、ビスが折れ曲がるか、最悪折れてしまいます。

右の遊びを持たせたものは、天板側の動きに付いていくことができるのです。

今回制作したような小さなものであればそこまで気にする必要はありませんが、テーブルなどの大きな広葉樹の幅方向に材を配置する場合にはこのような処置をした方が良いです。

蟻の吸い付き残が理想的ですが加工に時間がかかるのと、材の見極めが難しく中途半端に採用すると全く効かず、故障の原因になることもあります。よほどお金がもらえるとかじゃない限りは、このような木ねじによる吸い付きがベターです。

天板の反り止めの種類については、また今度改めて記事にしたいと思っています。

部材を組み立てて完成

カビが出ていますが根は深くないのでグラインダーでギュインギュインすればいい感じに仕上がるはずです。仕上げ、塗装をした後に本番の組み立てになります。